La

publicación literaria más sonada del 2013 en el Perú fue la novela de Jeremías

Gamboa, Contarlo todo. El libro fue

lanzado al mercado mediante un gran despliegue publicitario en el que tomó

parte Mario Vargas Llosa quien, allá y acullá, decía a cuantos lo escuchaban que

la susodicha novela “es enormemente ambiciosa, muy bien escrita, muy bien

construida”[1]. Los

editores, por su parte, pusieron en el cintillo promocional del libro que “es una

primera novela que sacude el panorama narrativo en lengua española”:

espaldarazo contundente, calificativo laudatorio en extremo. ¿Se puede pedir más?

Aprovecho la

invitación de este ya clásico Café Literario del CECUPE para compartir con

ustedes mi opinión sobre Contarlo todo.

Debo antes precisar dos cosas. La

primera: no he leído la novela. La segunda: a Jeremías Gamboa no lo conozco ni

en pelea de perros. Sobre lo primero alguno de los aquí presentes me dirá “Señor

Jorge, ¿cómo puede usted comentar un libro que no ha leído?” Paso por alto eso

de “señor” Jorge…o bien emplea “señor” seguido de mi apellido o bien me llama

simplemente “Jorge”, nada de “Señor Jorge”, porfa; entonces, ¿cómo puedo

comentar un libro que no he leído? Facil: gracias a la del profesor Pierre

Bayard, Comment parler des livres que

l’on n’a pas lus. En cuanto a lo segundo el hecho de no conocer a Jeremías

Gamboa me exonera de cualquier animosidad pero, cierto, también de cualquier

afecto, y me quiero objetivo.

Ahora sí,

digámoslo todo. Como se sabe, ya meses antes de la puesta en venta del libro, la

prensa hablaba de él con un coordinado dejo ditirámbico, por el hecho poco usual

de que iba a ser publicado por una de las editoriales de más poder en Europa,

Mondadori, siendo Jeremías Gamboa casi desconocido fuera del Perú; aunque tiene

en su haber un libro de cuentos, Punto de

fuga, el nombre de Jeremías Gamboa es asociado en Lima sobre todo a su

trabajo de periodista. Además de esto, la prensa enfatizaba que el manuscrito de

Contarlo todo había antes llegado nada

menos que a la legendaria agencia literaria de Carmen Balcells, recomendado por

el mismísimo Vargas Llosa. Finalmente, la prensa resaltó la salida del libro

pues Contarlo todo no pudo tener

mejor lugar de presentación: la última Feria del Libro de Guadalajara. El libro

fue pues lanzado como un producto eminentemente comercial con los mejores

recursos del marketing. “Ahí está el detalle”, como diría Cantinflas.

En efecto, es

ese detalle que en el Perú de las capillas literarias desató una polémica cuyo

primer momento giró en torno a si un libro, una obra literaria, puede ser

legítimamente promocionada como un producto comercial cualquiera. Unos van a

decir que sí, otros van a decir que no. Personalmente pienso que sí y que no:

un libro llega a los lectores mediante el circuito comercial —las librerías—, y

hay un precio que el lector tiene que pagar para poseerlo, por eso pienso que

sí; pero una novela es una creación artística, sus eventuales cualidades no

pueden, no deben promoverse de la misma manera que otros productos puestos en

venta, por eso pienso que no. En este caso, de lo que se ha tratado es de

presentar Contarlo todo no como una

obra literaria sino como un producto revestido por el éxito, apadrinado por un

Premio Nobel y garantizado por una prestigiosa agencia literaria, así que comprar

este libro es comprar éxito: el éxito de su autor, quien nacido en un medio social

humilde triunfa más tarde como periodista y luego como escritor. Contarlo todo es un producto, sí, pero

literario aunque en su promoción no ha habido prácticamente ningún comentario

literario, como lo observa Marlon Aquino Ramírez[2]

en su artículo sobre un reportaje de la televisión peruana que trata del libro

de Jeremías Gamboa. Es este, a mi parecer, el primer el momento perturbador del

lanzamiento de Contarlo todo.

El segundo

aspecto que entró en polémica fue el tema de la novela. Se trata, como informan

las páginas web que se han ocupado de Contarlo

todo, de una “novela de aprendizaje”, esto es, la historia de un personaje

por lo general joven, y cómo va dejando el estatuto de inocencia y/o

dependencia en el que estaba al inicio de la historia hasta llegar a la culminación

de un recorrido vital. Es el caso de la novela de Jeremías Gamboa, que es

también un roman à clé pues los personajes

e instituciones son identificables en el medio local. Repito, este ha sido

otro punto fuerte de la polémica…Gabriel

Lisboa, el personaje central de Contarlo

todo, lo logra todo: a despecho de su inicial estatuto social humilde logra

estudiar en una exclusiva universidad de Lima, llega a trabajar en un

importante medio de prensa de la capital, es reconocido como periodista, se

consigue una novia pituca y triunfa

como escritor: Happy end

incontestable.

El argumento

de Contarlo todo ha sido bien acogido

por muchos lectores: aquellos que consideran que esta novela contiene un

significado positivo, un ejemplo de la lucha contra las adversidades, y hasta

plantean una pregunta: ¿por qué escribir siempre historias tristes, que terminan

mal, sobre personajes derrotados? Contarlo

todo presenta un happy end…¿cuál

es el problema con los finales felices? Ninguno, obviamente. “Entonces, señor

Jorge, es una bonita historia, un chico pobre que triunfa”. Otra vez “señor”

Jorge…Ese no es el problema. Lo que ocurre es que el triunfo del personaje

central es representado sin una relación de crítica con la realidad social

excluyente ni con el racismo del cual Gabriel Lisboa ha sido víctima: él en

realidad lucha por ser aceptado por el sistema de exclusión, ni siquiera lo

cuestiona: la discriminación social y racial del Perú es presentada como un

decorado, como el pretexto del autor para que su personaje triunfe, lo que hace de Contarlo todo una suerte de novela de

superación personal, como agudamente apunta el mexicano Guillermo Espinosa

Estrada[3]

al observar los desafíos que el personaje va encontrando y superando, ignorando

todo conflicto social o político a despecho de su referente realista.

Pero ¿es una

buena o mala novela? ¿qué es una buena novela? ¿una historia apasionante aunque

esté mal escrita? ¿una historia aburrida pero bien escrita? ¿una historia que

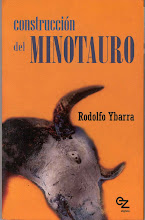

“engancha” al lector? En todo caso, Rodolfo Ybarra enumera una larga lista de

flagrantes errores formales de escritura[4],

y coincide con Jorge Frisancho quien habla “del tremendo descuido con al que

algunos pasajes están escritos”[5],

ambos comentarios situados en las antípodas de los elogios vertidos por

Fernando Ampuero, Guillermo Niño de Guzmán y Alonso Cueto, quienes coinciden en

sus alabanzas con las de su maître à

penser, Mario Vargas Llosa quien

habla de un escritor “perfectamente dueño de sus medios expresivos”...

Contarlo todo es en todo caso un éxito de

ventas, y en estos tiempos vender mucho significa, en el Perú de hoy, ser

bueno. “Amigo Luque” me dirá tal vez otro asistente al Café Literario, “¿no le

habría gustado que Vargas Llosa lo apadrinara por su novela La rebelión los mutantes y que ésta

hubiera sido editada por Mondadori?…”Amigo”, no más, Luque es mi apellido

materno. Respondo: yo ya pasé la edad de tener padrinos; si Vargas Llosa

hubiera escrito un artículo favorable sobre La

rebelión de los mutantes desde luego no me habría molestado pero,

francamente, hoy me interesa más la opinión de escritores jóvenes, si hablamos

de escritores. Ahora, cuidadito con los padrinos literarios: uno puede

enfadarse con su padre, puede incluso “matarlo”

como dice el sicoanálisis pero a nadie se le ocurriría matar a su padrino…¿qué va

a decir Jeremías Gamboa si no está de acuerdo con alguna opinión de Vargas

Llosa o si no le gusta por ejemplo su última novela, El héroe discreto? Va a estar “en un compromiso”, como se dice. Por

otro lado, por supuesto que me habría gustado que mi novela La rebelión de los mutantes hubiera sido publicada por Mondadori:

todo escritor desea que su obra sea editada por una editorial con capacidad de

difusión. Pero no habría aceptado recetas ni acomodado la línea argumental de La rebelión de los mutantes a la imagen

que la editorial preconiza. Hay algunos escritores peruanos editados en España,

y no hablo ahora de Jeremías Gamboa, cuyos personajes peruanos no viajan en

carro sino en coche, no visten saco sino chaqueta, y tienen una escritura

neutra que passe partout.[6]

“Pero señor

Jorge, usted qué piensa, Contarlo todo

es buena o es mala?”. Y dale con lo de “señor” Jorge…Sospecho que debe ser una

novela con méritos, como la agilidad de la narración y su capacidad de capturar

al lector, aunque también con numerosos defectos formales y una excesiva

superficialidad que hacen de Contarlo

todo una novela banal, a lo mejor decorosa…evoquemos aquella boutade que Cervantes pone en boca del

bachiller Sansón Carrasco: “No hay libro malo que no tenga algo bueno”. Lo cierto

es que el inmenso despliegue

publicitario que esta novela ha recibido le ha hecho mucho daño en lo que a

literatura se refiere; digo bien literatura pues, en lo que a ganancias contantes

y sonantes se refiere, Contarlo todo

se ha vendido como pan caliente. En cuanto

a Jeremías Gamboa, saludo el estoicismo con el que ha soportado este circo

mediático sin haber caído en alegres

triunfalismos y, aunque ya haya contado todo, de contar más cosas en una

próxima novela, que se preserve de estos fuegos artificiosos de la publicidad,

si quiere y si puede. “Gracias por responderme, señor Jorge”. ¡Y ya deje de

llamarme “señor” Jorge! ”Como usted diga, señor Jorge”.

Montauban,

enero 2014

[1] « Qué nuevo autor peruano ha sorprendido

a Vargas Llosa » ; El Comercio,

02.12.2013

[2] Marlon Aquino Ramírez, “Venderlo todo, a propósito

del boom Jeremías Gamboa”, Leer Por

Gusto.com

[3] Guillermo Espinosa Estrada, « Una novela

de superación personal », Confabulario.eluniversal. com.mx

[4] Rodolfo Ybarra, « Contarlo todo o morir

en el intento”, Limagris.com

[5] Jorge Frisancho, « Oportunidades

perdidas », Lamula.com

[6] Recomiendo el artículo « La novela como

mercancia », de Rafael Lemus, en

Letraslibres.com